Álvaro. Su vida y su siglo

El escritor payanés Juan Esteban Constaín Croce, hizo el lanzamiento de su obra Álvaro. Su vida y su siglo, con motivo del centenario del nacimiento del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado.

Este libro, presentado ante un nutrido auditorio, el 18 de julio en la biblioteca del Gimnasio Moderno de Bogotá, es un homenaje de Constaín Croce a la obra y el legado del estadista Gómez Hurtado, a quien conoció no solo a través de sus escritos, de su pensamiento, de su arte, sino de Margarita Escobar de Gómez, en largas y amenas charlas, acompañadas de meriendas.

El periódico La Campana agradece a este joven y galardonado escritor su deferencia, al compartirle el prólogo de este magnífico ensayo, que ha llegado a las librerías de todo el país y a diario más lectores lo tienen entre sus manos.

Noticia

La primera campaña presidencial en Colombia de la que tengo un recuerdo nítido es la de 1986. Mi familia era liberal —tan liberal que yo pude salir conservador, aunque no del partido, por suerte— y le hacía fuerza a Virgilio Barco. Todavía me acuerdo de unas banderitas rojas triangulares que yo blandía en Popayán como si fueran ringletes: “Con Barco unidos para el cambio”. Pero mi abuela, que tenía un parentesco con él porque sus abuelos eran medio hermanos, sí decía: “Lástima que Álvaro Gómez sea tan inteligente”. Fue una frase que me inquietó desde entonces, yo tenía 7 años. La noche de las elecciones crucé la cuadra y arranqué unos afiches de Álvaro que Armando Perafán, un vecino godísimo que teníamos, había colgado en su Renault 4 blanco. Me pareció un acto de rebeldía, un gesto de victoria. Luego, con los años, me acostumbré a ver a Álvaro Gómez como una figura recurrente del paisaje nacional, siempre estaba allí. Una de las tantas mañanas en que no quise ir al colegio, y solían ser muchas, demasiadas, vi una entrevista suya en la televisión y recuerdo habérmela visto toda y haber pensado que mi abuela tenía razón: Álvaro Gómez Hurtado era muy inteligente. Quedé como embrujado viendo cómo movía las manos, el peso de cada una de sus palabras que caían sin esfuerzo en el lugar perfecto.

Pero eso lo descubrí de verdad muchos años después, cuando en mi adolescencia me dediqué a leer y a leer libros de historia y de filosofía política. Sabía que me gustaban las ideas conservadoras, en el sentido romántico de la palabra, pero no sabía muy bien por qué. Entonces me leí un excelente libro de Alberto Bermúdez: Álvaro Gómez, su pensamiento vive. Había pasado un año de su asesinato y me conmovieron, me maravillaron todos los textos de Gómez que estaban recogidos allí. Era ese un discurso que contrastaba no solo con la mediocridad del momento sino con la pompa vacía y veintejuliera de la oratoria colombiana. En cambio aquello tenía profundidad, belleza, encanto. Luego, en una librería de viejo en Cali, conseguí una ajada edición popular de La Revolución en América: llegué a mi casa, la abrí, no podía creerlo. Cómo era posible que yo no hubiera leído ese libro antes; cómo era posible que ese libro tan brillante y erudito se hubiera escrito aquí. Ese día me hice alvarista para siempre, y a mucho honor. Un alvarismo platónico, digamos, ya sin ninguna aspiración electoral ni práctica. Pero cuanto más leía de él y sobre él más lo admiraba y más me convencía de lo que pienso aún, y es que Álvaro Gómez Hurtado fue el estadista más grande de Colombia en el siglo XX.

Pero también, al convencerme de ello, entendí que esa certeza no eran fácil de defender. Descubrí o recordé (ay, mi abuela) que sobre la figura de Gómez gravitaban una serie de prejuicios y acusaciones muy duros e imposibles de borrar. Ni siquiera cuando sus propias palabras o la historia estaban en franca contradicción con lo que se decía de él, ni siquiera así era posible desactivar esa animadversión histórica profesada en su contra y que lo marcó para siempre durante su carrera política, y que también ha sido uno de los caminos más recurrentes para aproximarse a su figura ya después de muerto. Eso por no hablar de la impunidad que aún reina en torno al atentado que le costó la vida, ese magnicidio ejecutado por lo que él mismo llamaba El Régimen.

Lo mejor es que gracias a mi admiración por Álvaro Gómez tuve el privilegio en la vida de conocer a su viuda, Margarita Escobar de Gómez. Y puedo decir, con gran orgullo, que el nuestro fue un amor a primera vista y que nos hicimos amigos desde ese día y para siempre. Hubo una época en la que para mí no había más felicidad que irme una tarde entera a hablar con ella y a tomar coca cola y comer pandeyucas. Yo la grababa (muchas de esas conversaciones están presentes aquí, así como cartas inéditas de la familia) y ella me contaba su historia asombrosa y apasionante, luego comentábamos telenovelas, luego veíamos libros o fotos. Margarita fue para mí como una especie de abuela adoptiva y una de las personas más importantes de mi vida; un espíritu sereno, alegre a pesar de todo, culto, lúcido. Me parecía increíble tenerla allí durante horas, hablando conmigo, pues la primera vez que leí a Álvaro hablar sobre ella en un libro me pareció eso: que debía de ser maravillosa tenerla allí durante horas, hablando con uno. Lo mismo, el mismo milagro, me ocurrió con los libros de su biblioteca, que yo había visto y codiciado en cientos de fotos y revistas. En esas épocas casi prehistóricas, en el año 2001, digamos, no existía la posibilidad que hay hoy de ampliar con los dedos las imágenes para verlas mejor. Y sin embargo yo hacía eso cada vez que veía la biblioteca de Álvaro Gómez Hurtado: aguzaba la mirada para saber qué libros había allí, para descubrir quizás alguno que él hubiera mencionado en alguna parte. Hoy muchos de ellos están conmigo gracias a la amistad y la generosidad de Margarita. Esa fue la lotería que yo me gané en la vida, y qué mejor.

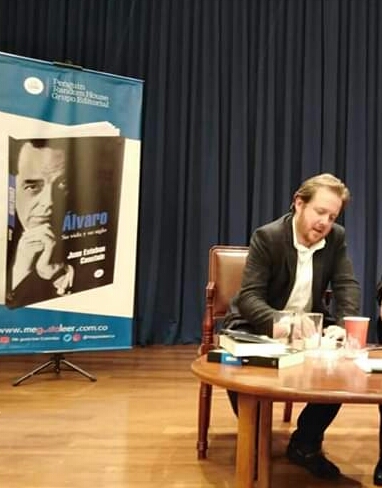

El escritor payanés Juan Esteban Constaín Croce, en el lanzamiento de su obra Álvaro. Su vida y su siglo, en la biblioteca del Gimnasio Moderno de Bogotá.

El escritor payanés Juan Esteban Constaín Croce, en el lanzamiento de su obra Álvaro. Su vida y su siglo, en la biblioteca del Gimnasio Moderno de Bogotá.

Este texto que el lector tiene entre sus manos, ojalá, es un ensayo que a mí se me salió de las mías. Lo digo tal cual. Yo había escrito varias veces sobre Álvaro Gómez Hurtado y sobre mi relación con él y con su familia y sobre todo con su obra y su legado. Siempre buscaba algún pretexto, algún aniversario, para levantar esa bandera, después de lo cual me veía obligado, sin falta, a explicarla y a justificarla, a demostrar que muchas de las acusaciones que le hacían a Gómez, y que me las enrostraban a mí para demeritar mis textos, eran el resultado de una tradición historiográfica y narrativa llena de prejuicios y falacias en la que él y su familia encarnaban de manera recurrente y sistemática, casi por derecho propio, por decreto, el lugar de la maldad, del sectarismo, de la violencia, de lo peor en la historia de Colombia. Ese es un debate interminable que he dado varias veces feliz, y que aquí continúo y amplío en el límite de mis fuerzas; esto es lo que hay, por mi parte ya creo que lo estoy diciendo todo. Pero también me afectaba mucho, y se lo dije a Margarita y a sus hijos y sobrinos y nietos, a quienes hoy considero mi familia, que la memoria de Álvaro Gómez hubiera sido judicializada en exceso, a causa sin duda de la impunidad que desde el primer día ensombreció las investigaciones sobre su asesinato. Dichas investigaciones son un arquetipo, un modelo perfecto, de la impunidad en Colombia, y deshacer sus entuertos e intrigas es una proeza que ha costado dolores sin cuento y aún más vidas.

Pero siempre me pareció, desde hace años me lo parece, que era una desgracia que para hablar de Álvaro Gómez estuviéramos reducidos solo a invocar a los peores hampones con sus alias, a citar expedientes, a llorar la injusticia. Lo cual no deja de ser una desdichada paradoja, pues la justicia, que hubiera justicia, fue la obsesión política de Álvaro Gómez toda su vida. Por eso me parecía y me parece que al mismo tiempo que se investiga el magnicidio hay que rescatar y discutir, sí, su legado político y filosófico, el de él, el de Álvaro, su obra más allá de su vida y de su muerte. Hay que explicar su figura, narrarla con sus luces y sus sombras, como las tiene todo el mundo. Porque además en ella, a través de ella, de manera privilegiada, se revela también una historia del siglo XX colombiano y mundial: un destino que convive con los hechos capitales que marcaron la historia contemporánea aquí y en todas partes. Pero un destino a contracorriente, eso es lo interesante, eso es lo mejor, un alma que se forjó en el combate y en la lucha por sus ideas y creencias, la mayoría de las cuales cuestionaban hasta lo más profundo muchos de los dogmas imperantes, muchas de las verdades no comprobadas que envolvían, como un halo, los proyectos triunfantes de tanta mediocridad.

Por eso este libro, aunque no siempre lo parezca así, no es una hagiografía ni una apología, no es una causa de canonización, aunque yo ya había escrito una cuando hice una novela sobre Gilbert Keith Chesterton, en vos confiamos. No. Este es solo un ensayo de interpretación histórica y biográfica, una aproximación filosófica y vital, más bien. Nacida del afecto y la admiración, claro que sí, esa premisa la pongo ya sobre la mesa, pero nacida también de la necesidad de entender, del afán sincero por trazar desde el principio hasta el final el decurso de una vida combativa y polémica, y riquísima, que por lo general se lee y se resuelve desde los prejuicios y los sesgos de partido ya sea para exaltarla o despreciarla. Y ese método no es útil ni bueno, porque en él se perpetúan las confusiones y los lastres que hicieron de Álvaro Gómez Hurtado un símbolo, una especie de mantra y pretexto para expiar en su nombre, en su pasado y su historia, los peores rasgos del sectarismo político colombiano, así en la vida como en la muerte. Los de antes y los de hoy, los de siempre. Y ese no es un capricho, no es una consecuencia arbitraria y gratuita que los enemigos de Gómez impusieron porque sí. Obvio que no. En esa visión de la historia hay mucho de historia también, verdad histórica: la consciencia y el recuerdo de un discurso político que llegó a ser sectario y fanático como el que más, y que luego evolucionó a la par con la sociedad misma sobre la que ese discurso se proyectaba para bien y para mal.

Así que si ese es el punto, el del relato de todos los momentos en los que uno puede rastrear el dogmatismo y el sectarismo políticos de Álvaro Gómez Hurtado, sus errores, sus pecados, la discusión es muy fácil y muy cómoda y no hay ni siquiera que darla más. Para qué: en esa verdad inamovible y revelada, que como ya dije tiene un sustento histórico insoslayable, pueden instalarse, pueden seguir instalados y tranquilos quienes ya lo tienen todo tan claro. Se trata, sin embargo, de una tristísima renuncia a las posibilidades de comprensión verdadera que ofrece la historia misma, se trata de una renuncia y un acto de ceguera e intransigencia muy parecidos a los que sus enemigos les atribuyeron siempre a Gómez y a su padre, a Laureano, al Monstruo. Ahí está el detalle, como decía Cantinflas, filósofo romano del siglo I. Porque lo interesante del pasado son sus matices, sus vueltas de tuerca, sus zonas más oscuras que de golpe se iluminan o adquieren otro cariz. Y en el caso del siglo XX colombiano, en el caso de su violencia incurable, su guerra vesánica, es muy importante, cada vez más, trascender las categorías narrativas y explicativas que nacieron con ellas, con esa violencia y esa guerra, que las prolongan y las atizan y las reviven sin beneficio de inventario, que están teñidas tantas veces de su sangre y sus conflictos y sus pasiones. Es evidente que la historia, como suele decirse con esa frase que les atribuyen por igual a Winston Churchill y a George Orwell, a Napoleón Bonaparte y a Aulo Gelio, “la historia la escriben los vencedores”; y es evidente también que la historia colombiana del siglo XX, a pesar de todo el poder y toda la influencia que ellos llegaron a tener, no la escribieron ni Laureano Gómez ni su hijo sino sus enemigos, sus contrincantes.

Lo cual no los exculpa de ninguno de sus defectos, que fueron muchos, quizás. Y eso es algo que trato de poner siempre por delante en este ensayo: la forma en que Laureano Gómez, primero, y luego Álvaro, encarnaron como nadie los conflictos y los excesos de su época, una época que ellos, como conductores que fueron de su cauda, ayudaron a perfilar y a forjar. De allí que su responsabilidad histórica para con ella fuera mayor, ese es uno de los precios más altos que suelen pagar los líderes por su liderazgo. Y es innegable que su discurso fue muchas veces incendiario y violento, un discurso que atizó la barbarie del bipartidismo y de la guerra cuando habría podido aplacarla. ¿Sí? Bueno, eso es algo que no se puede responder tampoco. Esa es una hipótesis ‘contrafáctica’ que serviría muy bien para la ficción pero que no tiene mayor sentido en la historia; todo habría podido haber sido distinto de como fue, todo habría podido ser mejor. En especial cuando ya ha ocurrido y se ha consumado: nada nos da más lucidez para entender el pasado, y juzgarlo, y proponerle alternativas, que verlo desde nuestra distancia y nuestro pedestal: desde nuestro presente, en el que ya nos sabemos el final de la trama. Entonces es muy fácil y obvio señalar cómo habría podido ser todo para que no ocurriera lo que al final ocurrió. La historia, por desgracia, por desgracia y por suerte, es el reino de la libertad, como decía Benedetto Croce: la historia ocurre solo como podía haber ocurrido —por eso ocurre— y eso es lo que nos permite comprenderla y aprender de ella, verla como una fatalidad en la que sin embargo los individuos, con sus actos, intuyeron y decidieron qué era lo que tenían que hacer en cada momento de su vida, para bien y para mal. Por eso nada está escrito; por eso la historia no se va a acabar jamás.

Y en esa historia de la Colombia del siglo XX el papel protagónico de Laureano Gómez, y luego el de su hijo Álvaro, estuvo atravesado por un discurso y una acción combativos que, como acabo de decirlo, lo vuelvo a decir, contribuyeron sin duda a desatar esa “guerra civil no declarada” que fue la de La Violencia, como aquí se llama, la del delirio bipartidista que durante casi treinta años, entre 1930 y 1958, por poco acaba con el país. Negar eso no tiene ningún sentido; de verdad que no, ninguno. Pero al mismo tiempo hay que aceptar dos hechos adicionales que por lo general se olvidan o se ocultan o se minimizan cuando se trata de estudiar y juzgar ese periodo. El primero es que esos rasgos, el sectarismo, el dogmatismo, el radicalismo, la intolerancia, etcétera, esos rasgos fueron una suerte de ‘marca colectiva’ que caracterizó no solo a la familia Gómez sino a todos los actores políticos que compartieron con ella ese tramo doloroso y aleccionador de nuestra historia. Había allí, como lo trataré de explicar más adelante, y por supuesto no soy el único que lo ha hecho, un ‘hábito’ heredado desde las guerras del siglo XIX: el hábito de la anulación moral del otro, su negación; la tradición de una ceguera ideológica, una guerra a muerte por el poder, en la que no existía, no podía existir el diálogo democrático, la confrontación de ideas y visiones del mundo sin que ella implicara un conflicto enajenado, religioso, que tenía que desembocar en esa matanza y esa locura. Ese hábito no era solo conservador y laureanista y alvarista; no. Por el contrario, desde él se expresaban por igual las dos ideologías predominantes en Colombia desde el origen casi de la República, y sus rasgos más agresivos y brutales, de lado y lado, de lado y lado, de lado y lado, se fueron recrudeciendo con el tiempo y después de la Hegemonía Conservadora, en 1930, provocaron un absoluto desbordamiento de las pasiones y una auténtica guerra civil, tramitada sin embargo dentro del empaque engañoso de un Estado de Derecho en tiempos de paz, cuando era todo menos eso.

Hubo quienes más contribuyeron a ese desquiciamiento de la vida civil, y hubo quienes menos. Eso debe discutirse a la luz de la historia, de los hechos, de las palabras dichas o no entonces. Pero se trata de una responsabilidad colectiva que luego muchos pudieron purgar y borrar y negar desde el poder, desde su dominio del pasado y la memoria, desde su posición preponderante, y ese juicio moral y político, sobre una época entera muy compleja y tumultuosa, recayó solo sobre la figura de Laureano Gómez y la de su hijo Álvaro, quien pagó por él hasta el último de sus días. Quizás así debía ser, no lo sé. Pero el otro hecho que hay que aceptar es que ellos dos fueron artífices también, cuando llegó el momento, de la fórmula que le puso fin a esa guerra. Y esa paz, hablo de la paz del Frente Nacional, implicaba un acto de contrición: la aceptación de que los dos bandos habían perdido; el reconocimiento de lo equivocado que había sido ese curso de la historia que los había llevado hasta allí. Desde entonces fueron ambos defensores de un modelo distinto, un acuerdo sobre lo fundamental. Y se produjo en su lenguaje, en su destino, un cambio, una evolución. Sobre todo en el caso de Álvaro, porque fue justo en ese momento cuando asumió las riendas del grupo político de su padre. Es ese el punto de quiebre que proyecta su influencia en la política colombiana de las últimas décadas del siglo XX, desde 1960, y es a partir de ese momento, también, cuando surge la ‘leyenda negra’ que sus malquerientes y contrincantes tejen de él para cerrarle el camino. ¿Justa, injusta? Pues hay en ella elementos ciertos e irrefutables: los de ese pasado violento que todos allí compartían, que todos fabricaron juntos. Solo que Gómez era una síntesis perfecta de ese pasado, un símbolo. Y lo era por sus actos, por sus palabras. Eso lo entendieron muy rápido quienes se le enfrentaban y preferían hacerlo con prejuicios que con argumentos, invocando su historia para no tener que discutir con él en el presente.

Y esa leyenda negra tuvo también un ingrediente de injusticia que implicaba la aceptación de frases y hechos tergiversados, de lugares comunes sobre los que era mejor no volver para no tener que explicarlos bien y rastrear en ellos la presencia de muchos más culpables, no solo los que la historia oficial había fijado ya para siempre. Esa injusticia también lo era porque negaba, de alguna manera, la evolución de Gómez, su compromiso con la paz del Frente Nacional, por ejemplo, la honestidad intelectual desde la cual defendía sus ideas. Por eso, cuando muchos de sus enemigos lo conocían por primera vez, se sorprendían de encontrarse con un ser humano que no encarnaba, para nada, los rasgos caricaturescos que se esperaban de él. Esa sorpresa la ahondaba su universalidad: la desprevención y la erudición con las que era capaz de acercarse a cualquier tema, cualquiera, en cuya comprensión siempre despuntaban su agudeza, su lucidez, su interés hacia todo. Decía que esa virtud, si es que lo era, se la debía al periodismo, pues un periodista es aquel al que nada le puede resultar indiferente. Pero además no era un hombre violento, ni intransigente, ni autoritario. Más bien al revés: sus maneras de hombre tímido —aun en la plaza pública, aun desde el balcón— lo llevaban a refugiarse en el arte, en la literatura, en el pensamiento para poder ofrecer desde allí una explicación del mundo que lo rodeaba. Y era esa explicación la fuente de sus ideas políticas, el punto de partida de su doctrina y de su prédica.

No quiero “mistificarlo”, como una vez me dijo alguien que lo odia: un heredero de La Violencia que en su casa liberal y tolimense aprendió a odiarlo con el corazón. Solo trato de opinar desde mi encuentro con él en los libros, en el afecto de quienes lo conocieron en la intimidad, en las entrevistas, en su biblioteca que heredé, una parte de ella, como el mayor honor de mi vida. Y trato de explicarlo y de entenderlo: a él y a su padre, porque lo uno es imposible sin lo otro. Y al menos en su caso veo un destino de compromiso y permanente batalla por las ideas, sí, pero librada esa batalla, ya en la madurez, desde una altura que aquí no era común. Y veo su fidelidad con lo que él llamó el “talante conservador”, pero enunciada desde la evolución y el enriquecimiento de su pensamiento, de su estilo. Y veo a quien muchos acusan de haber sido el gran instigador de la guerra en Colombia —una acusación hecha casi siempre en tono atrabiliario y feroz, como suelen hablar los pontífices de la tolerancia—, lo veo hacer la paz del Frente Nacional, luego la Constitución de 1991 al lado de quienes dos años antes lo habían secuestrado. Lo veo caminando solo frente a una multitud hostil, como lo hizo una vez en la Universidad Nacional, con la mirada de curiosidad y respeto que le permitió cruzar hacia el otro lado sin que nadie le dijera nada. Luego, ya en un auditorio, muchos de esos encapuchados que lo rodeaban lo oyeron hablar durante tres horas sobre los méritos filosóficos de la obra de Carlos Marx, que él sí había leído y varios de ellos no.

Este año, 2019, se cumple el primer centenario de su nacimiento. Su familia, con una generosidad que me conmueve, me pidió dirigir la edición de sus obras selectas. Al hacerlo descubrí que me las sabía casi de memoria: que había vivido dentro de ellas por muchos años, frecuentándolas, leyéndolas y releyéndolas, tratando de encontrar su verdadero alcance y su lugar en nuestra historia. Fue para mí un acto de justicia y de gratitud, cumplido junto a estas páginas, que tenían el propósito de ser apenas un ensayo corto, una introducción. Pero ellas se me salieron de las manos, como ya dije, desbordaron mis intenciones porque yo llevaba este libro entre pecho y espalda desde hacía muchos años, toda mi vida. Y al hacerlo lo supe, al hacerlo me di cuenta de lo que quería decir en él, y aquí está. En un momento de la historia de mi país en el que otra vez se avivan las brasas del sectarismo, de la intransigencia, del fanatismo en su peor versión. Un lastre que creíamos superado y cuya sombra siempre vuelve a arder, cuando menos lo pensábamos. En los tiempos de La Violencia, en Colombia, nadie veía la viga en el ojo propio por ver solo la del ojo ajeno. Nadie se creía vocero de su discurso demencial y violento, que lo era, y mucho, pero en cambio sí era capaz de reseñar, con gran precisión, el que estaba en boca de los demás. Y a todos se los fue tragando esa hoguera, todos allí fueron culpables del horror mientras señalaban con el dedo implacable la culpa de los otros.

Quizás para eso sirven las conmemoraciones, la historia: como un antídoto contra la repetición circular del tiempo, como un espejo. Este libro no deja de ser, a pesar de su extensión, lo que buscaba ser desde el principio: un ensayo, una introducción. Por eso no es una biografía ni un tratado académico, aunque la investigación que lo soporta arrastra años de lecturas, reflexiones, contradicciones, descubrimientos, dudas. Es también este libro, a su manera, una especie de historia de Colombia en el siglo XX. No quise atiborrarlo de citas y referencias y todas las que aparecen en él es porque habría sido injusto y desleal que no estuvieran allí. Como siempre, habrá cosas que se quedaron por fuera, voces que no tuve en cuenta o muchas otras que aún no conozco. Ojalá estas páginas sean el punto de partida, o un punto más, para seguir un diálogo y una discusión sobre el pasado, hoy son más urgentes que nunca. No habría podido hacerlas sin la ayuda invaluable de: Mauricio y María Mercedes Gómez Escobar, Enrique Gómez Martínez, María Isabel Rueda, Alberto Casas Santamaría, Álvaro Montoya Gómez, Roberto Pombo, Eduardo Barajas Sandoval, María Teresa Garcés, Marcela Romero de Silva y Jaime Castro.

Había una frase, entre muchas, que le encantaba a Álvaro Gómez Hurtado: la que pronunció Enrique III de Francia ante el cadáver del Duque de Guisa: “Qué grande es, aún más grande muerto que vivo…”. Una frase como escrita para él, creo, porque su obra y su legado y su ejemplo están más vigentes que nunca. Al menos para mí, y aquí diré por qué.

You must be logged in to post a comment Login